来源:上观新闻

近日,“2.5天休假模式真的来了”词条冲上社交平台热搜,引发网友热议。

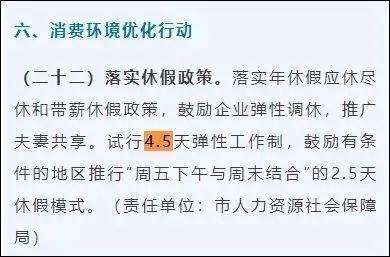

5月22日,四川省绵阳市商务局发布《绵阳市提振消费专项行动2025年工作清单》,要求落实年休假应休尽休和带薪休假政策,鼓励企业弹性调休,推广夫妻共享。试行4.5天弹性工作制,鼓励有条件的地区推行“周五下午与周末结合”的2.5天休假模式。

△《绵阳市提振消费专项行动2025年工作清单》

2.5天休假并非新鲜事

事实上,鼓励“周五下午加周末”的2.5天休假模式并非首次出现在政府文件中。2015年,国务院办公厅发布《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,提出“有条件的地方和单位可根据实际情况,依法优化调整夏季作息安排,为职工周五下午与周末结合外出休闲度假创造有利条件”。

据报道称,已有河北、江西、甘肃、辽宁、安徽、陕西、福建、浙江、广东、湖北及重庆市11个省份及直辖市出台了贯彻落实意见,明确提出鼓励有条件的地方和单位实行2.5天休假。不过,政策多为“鼓励性”文件,具体如何执行仍由用人单位自主决定。

2020年,河北省文化和旅游厅印发了《河北省文化和旅游产业恢复振兴指导意见》。意见提出,将鼓励推行周末2.5天弹性休假,做精“2.5天微度假”品牌,满足环京津周末、小长假微度假市场需求,建设游客“第二家园”。

2020年3月,浙江省也曾印发《浙江省人民政府办公厅关于提振消费促进经济稳定增长的实施意见》,鼓励实施一周4.5天弹性工作制,支持有条件的机关、社会团体、企事业单位落实带薪休假制度。

同年3月,江西发布的《关于打好“组合拳”提振旅游消费的通知》中提到,二季度试行周末2.5天弹性作息:各地各单位要结合实际,优化工作安排,试行周末2.5天弹性作息,积极引导干部职工周末外出休闲度假。弹性作息减少的工作时间,通过延长其他工作日时长调剂补回。同时还提出了周五下午进景区门票半价的政策。

“弹性工作制”其实是在节假日供给总量一定的情况下,对其实现方式进行的一种“结构性调整”,从而达成劳动与闲暇之间更高质量的平衡。这是一种文明的趋势,也具有一定的社会现实基础。回顾政策文件和官方话语,弹性工作制往往是在“提振消费、促进旅游”这一语境下提出的,体现了对当前人们文旅生活新趋势、新特点的回应。

不少网友表示建议在全国推广。

专家分析:要避免“一刀切”

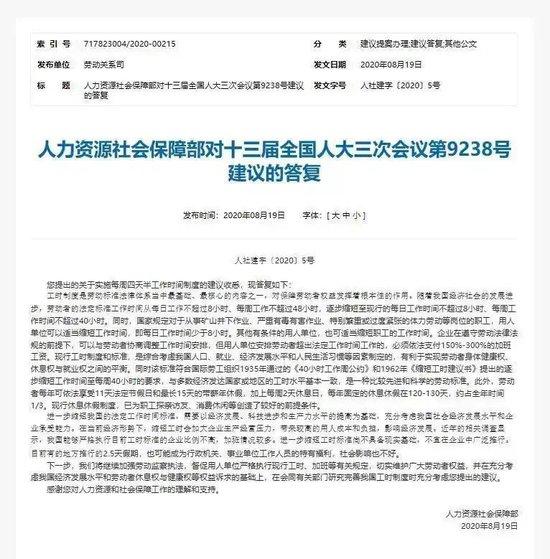

关于全国是否可以推行4.5天工作制,官方此前已有答复。

2020年8月,人社部在回复全国人大代表的建议中明确指出,进一步缩短工时标准尚不具备现实基础,不宜在企业中广泛推行。人社部指出,现行工时制度和标准,是综合考虑我国人口、就业、经济发展水平和人民生活习惯等因素制定的,有利于实现劳动者身体健康权、休息权与就业权之间的平衡。

西南财经大学社会发展研究院院长杨海洋教授接受采访时表示,缩短劳动时间是社会经济发展和文明进步的必然趋势,但推广需结合实际情况,避免“一刀切”。

杨海洋表示,过去工人争取每天工作10小时,如今8小时工作制已成常态。随着技术的进步,未来劳动时间只会更短。

“弹性工作制是个趋势,但还需谨慎推进。”国内某高校社经政策研究机构的研究员提醒,缩短工时短期内可能推高企业成本、减少经济产出,对用人单位的压力不小。若劳动投入减少,即便技术升级,产出也可能下降。各地应科学评估自身经济结构、企业承受力。弹性工作制政策推广可优先在服务业、知识密集型行业试行,制造业等传统行业则需逐步探索。

媒体:需充分鼓励先行先试

光明网刊发评论指出,有关能否真正休好假的质疑声也一直存在。再看政策文件中的表述, “试行”而非“施行”,“弹性”“鼓励”而非“固定”“强制”,也将“弹性工作制”落地的另一面现实置于眼前。毕竟,我国自上世纪90年代中期以来实行的五天工作制,已经成为一种稳定的社会运行惯例,是各方主体互动交往的一种前提和预期;对企业而言,弹性工作制意味着管理与沟通成本的增加,谨慎对待也在情理之中。因而“弹性工作制”的落地,更需要在消费部门之外的社会生产部门形成广泛的民意基础,而这显然需要一个漫长的过程。

让“弹性工作制”不只是“看起来很美”,需要充分鼓励“有条件”的地方先行先试,激发各地创新管理机制的活力。比如能否借助AI、具身智能等最新科技成果提升工作效率、解放人力?能否分行业、分领域研判工时统计和管理方式?能否对试行企业给予政策倾斜或保障?把一系列问题想清楚了,才能让弹性工作真正起到激发城市活力、释放消费热情的效果。

综合来源:中国新闻网、人民日报健康客户端、光明网等

责任编辑:崔理斯

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏