百年老店的“技术肌肉”

江南厂的故事得从清朝同治四年说起,那会儿它叫江南机器制造总局,造过中国第一台蒸汽机、第一艘铁甲舰。一百多年过去,别家老字号忙着搞文创卖情怀,它倒好,直接把厂区搬到长兴岛,整出4座能塞下50万吨巨轮的超级船坞。这可不是简单搬家,光那个相当于30个足球场大的室内车间,就能让全球90%的船厂馋哭——别人分段造船得看老天脸色,江南厂在恒温车间里玩模块化拼装,福建舰的电磁弹射轨道精度能控制在头发丝粗细,靠的就是这套全天候作业的硬核配置。

军民融合的“左右互搏”

要说江南厂最绝的招式,还得数“军刀切牛排,民船磨刀石”的本事。造055大驱用的特种钢,转头就给液化天然气船当盔甲,零下162度的液化气愣是漏不出一丝;给航母研发的焊接机器人,顺手就把LNG船的殷瓦钢焊缝焊得比刺绣还密实。这种跨界打法让老外直挠头:你们家船厂咋还搞“功夫熊猫”,卖萌耍狠两不误?去年接的27艘LNG船订单,单艘造价2.3亿美元,赚外汇的同时愣是把军工标准抬到新高度——毕竟民船客户可不会惯着质量瑕疵,但凡有个焊点不牢,整船天然气能炸出蘑菇云。

航母车间的“变形金刚”

走进江南厂的航母建造区,你会怀疑穿越到了科幻片场。1600吨级龙门吊拎着舰岛模块像搭积木,激光切割机在50毫米厚的甲板钢上雕花,3D打印的舰载机阻拦索零件精度超德国原厂。最狠的是那套数字孪生系统,福建舰还没下水,电脑里已经模拟了8000次弹射故障,逼得工程师把备用电容堆到四组——美帝福特号当年摔飞机的坑,咱们提前三年就填平了。

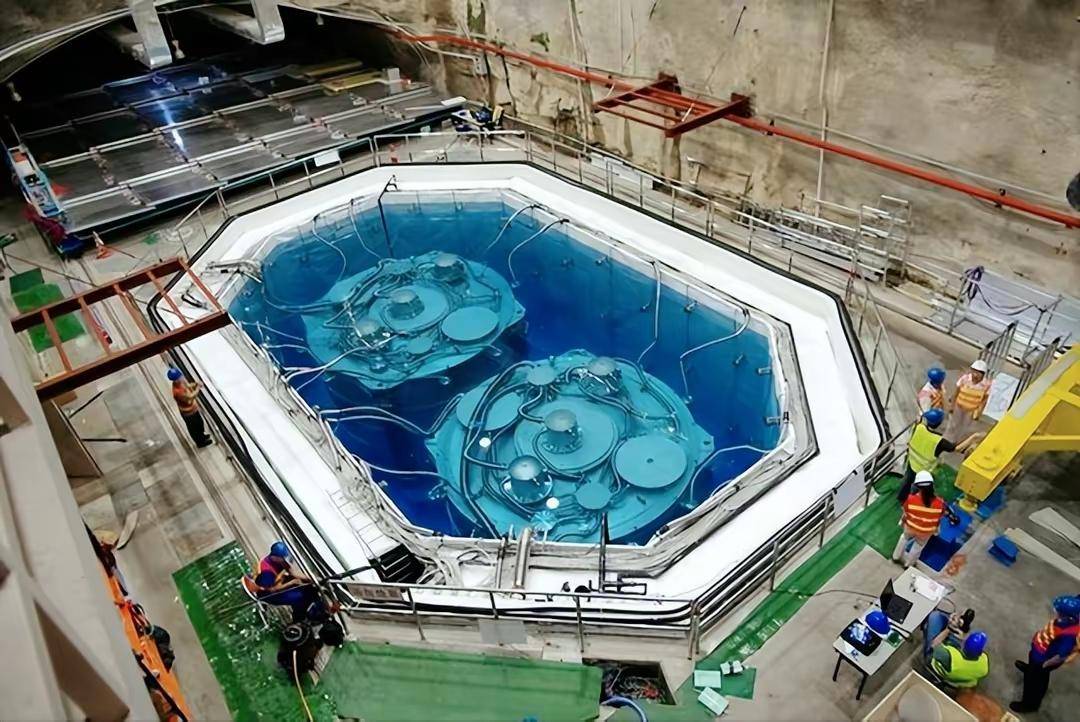

核动力心脏的“中国解法”

十万吨级航母最核心的难题在反应堆。江南厂没学老美烧钱搞庞然大物,反而把四川山沟里的陆基核反应堆原型机搬了过来。这玩意儿比093核潜艇的反应堆功率大三倍,体积却只大30%,关键是把玲珑一号小型堆的安全设计照搬过来,哪怕挨了鱼雷也不会变切尔诺贝利。隔壁造电磁弹射器的团队更绝,愣是把超级电容做成“充电宝”,四条弹射轨道同时开工也不怕断电,福特级憋了十年没搞定的毛病,中国方案直接另起炉灶。

未来战场的“造船密码”

现在明白为啥十万吨航母非江南厂莫属了吧?从特种钢材到智能焊接,从数字建模到核动力整合,这家船厂早把技能树点成了热带雨林。当年造山东舰还得摸着辽宁舰过河,现在福建舰的电磁弹射参数反过来被美军偷摸研究,更别提长兴八号矿砂船上的抗冰技术,转手就用在北极科考船的设计里。这种“军民两开花”的玩法,比单纯砸钱搞军备竞赛高明多了——既养活了上下游500万产业工人,又逼着欧美船厂在价格和技术上双重破防。

黄浦江的潮水退了又涨,江南造船厂的龙门吊始终没歇着。从马尾海战的木壳兵轮到福建舰的电磁弹射,从慈禧手里的江南制造局到如今手握全球60%新船订单,这家“双面绣”船厂用160年时间证明:真正的国之重器,从来不是靠买图纸能堆出来的。当十万吨航母的烟囱冒出第一缕蒸汽,那可不是简单的海上堡垒,而是一个民族把屈辱焊成铠甲、将封锁炼成利刃的世纪宣言。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏